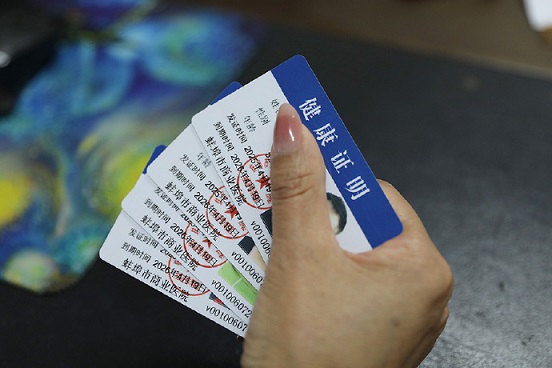

近日,遼寧沈陽、河南鄭州等地多家醫療機構違規辦理健康證的新聞,引發了社會的廣泛關注。央視調查顯示,從“54分鐘速成健康證”到“異性代檢”,從體檢項目縮水到制售假證,一系列亂象暴露了健康證制度的諸多漏洞。涉事地區的衛健部門均迅速展開調查和處置,相關機構和責任人被暫停業務和立案查處,后續將依法對機構和個人做出行政處罰。

發現問題迅速處置值得肯定,但讓人難以理解的是,多年來,全國多地已多次曝光類似事件,每一次的反思與處置均如出一轍——停業整頓、立案查處、專項整治。針對每次事件的處理不可謂不嚴厲,但過不了多久這些機構就會故伎重演,始終未能終結健康證亂象周期性復發的問題。

出現這種現象,說明健康證制度存在“先天不足”。首先,體檢標準缺乏統一規范,具體檢查方式、流程標準模糊不清,使得部分醫療機構得以將體檢簡化為“走過場”。其次,身份核驗機制形同虛設。一些醫療機構的體檢表僅手寫姓名而無照片比對,有醫院甚至對明顯差異的替檢者視若無睹。此外,健康證辦理的公益屬性與市場逐利性存在沖突。按照《食品安全法》,從業人員健康體檢應由政府指定機構承擔,但部分地區將資質下放至民營醫院,如果這些機構將健康證視為創收項目,就會出現壓縮成本、簡化流程等現象。

更大的問題是,當前治理模式過度依賴事后追責,卻忽視了事前預防與事中監督的關鍵作用。在準入端,資質審批流于形式;在事中監管層面,技術手段嚴重滯后。比如外賣平臺審核健康證時,僅需上傳照片即可通過,無法與衛生系統數據庫實時對接。此外,一些醫院工作人員主動指導體檢者規避檢查項目,勞務中介公然提供代檢服務,形成了一條完整的灰色產業鏈。多方均可獲利,就會心照不宣地暗箱操作。

終結周期性復發的健康證亂象,需要跳出“頭痛醫頭”的思維定式,從制度設計、技術賦能、協同治理等多個維度構建全鏈條防控體系。在制度層面,要完善健康證制度的技術標準,建立涵蓋預防、監督、懲戒在內的動態監管機制。在治理層面,則要對屢次違規的醫療機構實施行業禁入,對購買假證的企業納入信用黑名單,對制售假證者適用《刑法》第二百八十條“偽造國家機關證件罪”從嚴追責。只有讓違法者付出更大的代價,才能讓健康證亂象得以整改。

這次事件得到嚴肅處理令人拍手稱快,但不能止于此。健康證亂象一旦出現,不僅要追究涉事醫院的責任,更需反思制度設計的合理性、監管體系的嚴密性、違法成本的威懾性。只有將“事后滅火”轉為“全程防控”,讓每一次曝光成為制度升級的契機,才能避免同樣的戲碼輪番重演,讓健康證亂象得到徹底根治。

(來源:光明網)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁